فن

الكل يكتب المقدمات عن نجيب

ماذا لو قرأنا نجيب محفوظ كما قرأه الروس؟ بلا سيرة ذاتية، بلا تفسيرات جاهزة، بلا هالة نوبل… فقط قصص، وشخصيات، وحوارات؟ هذه محاولة لرؤية محفوظ من خارج الإطار، من داخل الرواية نفسها.

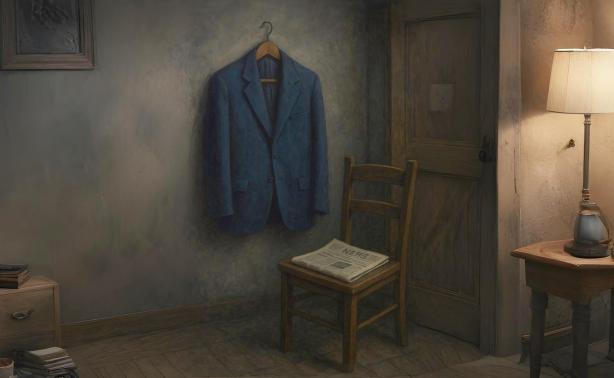

صورة تعبيرية بصناعة ChatGPT (بذلته على الشماعة، وجريدته على الكرسي… نجيب محفوظ كما غادر، لا كما تصوّرناه. صورة تشبه رواياته: حضور غائب، وتأويل لا ينتهي)

صورة تعبيرية بصناعة ChatGPT (بذلته على الشماعة، وجريدته على الكرسي… نجيب محفوظ كما غادر، لا كما تصوّرناه. صورة تشبه رواياته: حضور غائب، وتأويل لا ينتهي)

أتذكّر أنني ذهبتُ لزيارة متحف نجيب محفوظ بعد افتتاحه بقليل. أتذكّر اللغط عن المتحف وقتها، والإشاعات والتكذيبات عن المقتنيات: هل هي ناقصة أو مفقودة؟ نظرًا للوقت الطويل الذي قضته المقتنيات قبل دخول المعرض، ما يُقدَّر بـ12 عامًا.

في الحقيقة، لم أكن أعلم ما هي المقتنيات التي سوف أراها هناك. كعادة المتاحف من هذه النوعية، من المستحيل التخمين. رأيتُ أوراقًا، وكتبًا، وأوسمة، وجوائز… جولة ممتعة، بلا تعجّب حقيقي. لا توجد مقتنيات تعبّر عنه كثيرًا، كما في المتحف الصغير لأم كلثوم مثلًا.

في متحف أم كلثوم، قاعتان تقريبًا، ورغم ذلك يمكن أن تُبهر، وترى عدة فساتين تربط بينها وبين الأغنيات التي غنّتها؛ فتلك من الأغنية المشهورة، وتلك من حفلة خارج البلاد. وتتعجّب أن ترى فساتينها بالألوان لأول مرة، والتفاصيل الدقيقة التي لا تراها الكاميرات، بالإضافة إلى مجوهراتها، ومنديلها، ونظارتها التي تنتظرك عند باب المتحف، لتكتشف أن النظارة مُطعّمة بفصوص لم تُبيّنها الكاميرا كل تلك السنين الطويلة.

وأنا كنتُ أنتظر أن تغمرني تلك الدهشة مجددًا في متحف نجيب، والذي هو ليس مجرد قاعتين، بل «تكية» بأكملها، لترمز لعالمه وشخصياته.

لكن التكية كانت بالفعل موطن الشخصيات، وليست موطنه هو. يمكنك أن ترى السيد عبد الجواد يخرج من إحدى الغرف، أو بنتًا تُطلّ من شباك أو مشربية، لكنك أبدًا لن تتخيّل نجيب محفوظ نفسه جالسًا يقرأ الجريدة هناك.

غرضٌ واحد جذب انتباهي، أدهشني في الحقيقة، فلم تكن المرة الأولى التي أراه فيها على أي حال! هذا الغرض هو بذلته الكُحلية المشهورة في أغلب صوره. كانت البذلة أكبر مما تخيّلتها يومًا. دائمًا ما كنتُ أتخيّل نجيب محفوظ رفيعًا وقصيرًا، الصور لم توضح حجمه بالضبط، وفجأة وجدتُ نفسي أقف أمام بذلة واسعة فضفاضة، لا يمكن أن يرتديها ذاك الرجل في خيالي. وجدتُ نفسي أرى رجلًا آخر… رجلًا طويلًا وعريضًا، وتخيّلاتي عنه لسنوات تحطّمت.

هذا المشهد قد لا يعني شيئًا بتاتًا، ولكن في نفس الوقت، تساءلت: هل يمكن لشيء واضح مثل شكل الكاتب المصري الأشهر في العالم العربي بأكمله ألا يكون واضحًا؟ وأن يحمل كل إنسان داخله تصورًا مختلفًا لمظهر الكاتب؟

ثم عرفت أنني لستُ الوحيدة التي رسمت صورًا لنجيب، وتخيّلته في هيئة ليست هيئته. فأحدهم مرّ بتجربة مختلفة تمامًا، سببُها أن هذا التخيل وقع منذ سنين طويلة، ولم تكن هناك صور وقتها حتى… هذه التجربة للدكتور يحيى الرخاوي، التي كتب عنها في مقدمة كتابه «قراءات عن نجيب محفوظ» الذي أصدر عام 1992:

«تعرّفتُ على نفسي من خلاله: القاهرة الجديدة، فالسراب، فخان الخليلي ثم خذ عندك… حتى تاريخه! وتحسّستُ مصر الحارة معه، ممسكًا بيده معظم الوقت، لا أتبع… ولا أُفلت.

لستُ أدري لمَ تصوّرته شيخًا مليئًا بالفتوة والحياة واليقظة وحب الاستطلاع، يمسك عصًا بيمينه يتحسّس بها جدران بيوت الحارة وأسوارها المتهدمة والوشيكة البناء، ويتجنب بها (العصا) عثرات الأرصفة والحجارة، ويمسكني بيده الأخرى طفلًا ناظرًا يدّعي البصر، ثم لا الطفل يكفّ عن القفز والتلفّت والتساؤل، ولا الشيخ محفوظ يكفّ عن الشرح والإعادة».

تكملة الحكاية أن الرخاوي قابل نجيب بعدها في بداية السبعينات لأول مرة، في مبنى الأهرام، بعد أن بدأ يقرأ له في نهاية الأربعينات، وحسب تعبيره:

«وددتُ ألا تتكرر المقابلة، مثلما أفعل عادة (للأسف) مع كل من أحبّ هذا الحب».

لقد أراد هو الآخر ألا تختلف نظرته المتخيّلة عن هذا الكاتب الذي رأى فيه الشيخ الكبير العالم بأمور الحارات.

هذا ونحن نتحدث عن المظهر الخارجي، الذي يمكنك أن تجمعه من بعض الصور، فماذا عن الأعمال الأدبية المليئة بالعلامات والإشارات التي يقرؤها الكل بشكل مختلف؟

أتذكّر بعد زيارة المتحف أنني حضرت مناقشة لرواية «ثرثرة فوق النيل»… لا أعرف إذا كان تعبير «مناقشة» مناسبًا، لم يكن هناك نقاش حقًّا، بل سيل من الآراء.

البعض يرى أن الرواية رمزية، وكل شخصية تدل على طائفة ما من المجتمع وتكشفها وتفضح ممارساتها. هناك من قالت إن الرواية عبث، ولا تخرج عن بعض الجمل العشوائية التي يحاول الناس أن يجدوا لها معنى. أحدهم فسّرها بطريقة مختلفة تبعًا لترتيبها في روايات محفوظ: قبل الرواية الفلانية، وبعد الرواية العلانية، أي أنها تعني كذا. شخصٌ آخر قسم كل روايات نجيب إلى مراحل: فالمرحلة التاريخية تناقش مشاكل مختلفة عن الفترة التي كتب فيها محفوظ الرواية الاجتماعية، وهذا مختلف عن الروايات السياسية التي تنحصر في الفترة من كذا إلى كذا…

تخيّلتُ يومها: إذا كان معنا شخص لم يقرأ الكثير لمحفوظ، وجلس لا يفهم كل هذه التفسيرات… قرأ قصة وأعجبته، شخصيات مميزة، لكل منهم حياته، و… لا شيء آخر! لا تلميحات حول فترة سياسية أو قيادة زعيم أو فكرة فلسفية مستوحاة من ثقافة غريبة تُطبّق على جمل الشخصيات… قراءة بسيطة.

ثم فكرت: ماذا سيحدث إذا لم يكن نجيب بتلك الشهرة؟ هل ستُقرأ أعماله بمثل هذه التفسيرات العديدة والنقد الغزير؟

سبب وجود كل هذا النقد هو عرضها على عدد أكبر، وكلما قلّ العدد، قلّت الأفكار.

احتفظتُ بذكرى زيارة المتحف داخلي، وأكملت قراءتي لنجيب بهدوء، في محاولة كي لا تؤثر فيّ الانطباعات المسبقة والآراء عن أن الشخصيات تجسّد هذا أو ذاك، فأدخل الرواية لا أرى غيرهما، ولا أستطيع أن أكون انطباعي الشخصي.

حتى ذاك اليوم، وأثناء تجوالي في أحد المواقع الروسية الخاصة بتقييمات الكتب، تعثّرتُ في رواية «أولاد حارتنا». ومن باب الفضول، أردت أن أعرف: ماذا يقول الروس عن كاتبنا الحائز على نوبل؟ هل أحبوه؟ أم لم يفهموا شيئًا؟ أم لم يرقهم جوّ الحارة ووجدوه لا يستحق؟

كانت الجملة الأولى من المراجعة الأولى التي وجدتها أمامي هي سبب كل أفكاري خلال هذه السلسلة: افتتحت القارئة تقييمها قائلة إنها لا تعرف الكثير عن القصص الدينية، لا الإسلامية ولا المسيحية ولا اليهودية. تعرف القشور، وليس القصص الكاملة بتفاصيلها. طوال الرواية كانت تعرف أن هناك خلفية ما، لكنها لم تُدركها، واستمتعت بقصة الحارة نفسها، وشخصياتها العجيبة.

اعترف أنني كثيرًا ما فكرت في احتمالية نزع الجزء الديني من رواية «أولاد حارتنا». ولكن كمجرد فكرة؛ فلا يمكنني قراءتها بشكل طبيعي بعد أن كاد الكاتب يفقد حياته ثمنًا لها، وبسبب كل تلك التفسيرات المحفوظة عن أن أدهم هو آدم، وأن جبل هو موسى…

لقد نشأتُ مع هذه القصص، ونشأتي مع قراءة نجيب كانت مع قصة الاعتداء عليه. وأعتقد أن فكرتي تلك لا تختلف عن الكثير من قراء هذا الجيل، الذي نشأ في نفس العوامل تقريبًا. حتى من لا يقرأ (من لا يقرأ الأدب، أو لا يعرف القراءة من الأساس) عرف حكاية دخول نجيب محفوظ المستشفى لأنه كتب شيئًا مثيرًا.

هذه القارئة الروسية التي لا أعرفها أعطتني إجابة السؤال الذي كنت أريده: ماذا سنرى إذا قرأنا «أولاد حارتنا» دون أن نكون في انتظار ظهور شخصية دينية أو حدث نعرفه؟ ماذا إذا كنا لا نعرفهم أصلًا؟ وإذا كنا لا نعرف عمّا تتحدث الرواية من الأساس، ولا حتى الكاتب، ولم نرَ حارة من قبل!

حاولتُ التخيل، وما جاء ببالي هو عالم جديد، مختلف عن الطريقة التي قرأتُ بها «أولاد حارتنا»، مع شعوري بالألفة بين الشوارع والشخصيات والألفاظ والكلمات.

هنا أدركت أنه ربما الأمر ليس بهذه الصعوبة… لديّ كنز كبير من الآراء بهذا الشكل بالضبط: عدد كبير من القراء الروس، الذين لم تصل إليهم سيرة نجيب وشهرته الكاملة، وبالتالي آراؤهم وقراءتهم مختلفة تمامًا. فلا هم يعرفون الخلفية السياسية للأحداث، أو حتى الخلفية الاجتماعية الخاصة بالشعب وطبقاته، بل وما زال لدى بعضهم تخيلات خاطئة عن بيئة مصر ومدنها حتى اليوم، وهو ما ظهر جليًّا في بعض تقييماتهم لكتب محفوظ.

رغم أن الكثيرين كتبوا عن نجيب، ويوجد الكثير من التصنيفات لكتاباته؛ مثلًا: وجدتُ مواقع إلكترونية تعطي دليلًا أو كتالوجًا لمن يريد أن يبدأ بالقراءة لمحفوظ، ومواقع أخرى تقسّم إنتاجه إلى أعمال صغيرة وتجريبية، وأعمال كبيرة أكثر اكتمالًا. آخرون كتبوا عن الروايات الواقعية، والروايات الفلسفية، وبين هذا وذاك ظهرت كتب تتحدث عن الجغرافيا في كتبه، والسياسة في رواياته، ومعجم كامل لشخصيات أعماله، يُحلّلهم ويُفنّدهم.

ومهما كتبنا، يظل هناك الكثير بسبب إنتاج هذا الرجل المتنوع. والآن، لقد وجدتُ مصدرًا جديدًا يتحدث عن كتاباته. هذه المرة، لن نتحدث نحن العرب ممن تشبّعنا بالقراءة عنه، والحديث عنه، ومشاهدة اللقاءات المصورة، بل سنقرأ تقييمات قرّاء من دولة أخرى، بلا انطباعات مسبقة، سوى أنه حائز على جائزة كبيرة، ولم تُترجَم كل أعماله حتى، بل مجرد مختارات. هذه المرة، لن نرى آراء تضع العمل في خط زمني أو تحت تصنيف محدد؛ لأنهم لا يعرفون الخط الزمني، ولا يعرفون كل ما كتب.

هؤلاء القرّاء أمسكوا الأعمال وقرأوا قصة، وشاهدوا شخصيات مميزة، وحوارات فعّالة، وبنوا آراءهم على أساس ما تفاعلوا معه فقط، لا على ما يدور في الخلفية، وما حصل في مصر في تلك الفترة وخلافه.

لن تقتصر هذه السلسلة على آراء القراء فقط، بل والنقّاد الذين اهتموا بالأعمال أكثر، وعرفوا عن نجيب، وبحثوا عن حياته، وباقي أعماله. ولكن حتى هؤلاء، بالتأكيد خرج نقدهم مختلفًا عن نقد العرب لأسباب كثيرة، أولها اختلاف الثقافة والاستقبال واللغة، وتأثير هذا على أولويات الناقد.

وبين القارئ والناقد، هناك عنصر مهم لا يمكن أن أنساه: المترجمون، الذين نقلوا محفوظ، سواء من العربية مباشرة، أو من خلال الترجمات الإنجليزية. فمن خلال قراءة مقدمات بعض الترجمات، لاحظتُ اختلافات، حتى لو لم تكن كبيرة. ففي النهاية، لا يأخذ رأي المترجم (إذا كتبه) حيّزًا كبيرًا، بل يكون التركيز الأكبر على تقديم الكاتب، خصوصًا إذا كان من ثقافة جديدة مختلفة تستوجب التعريف، أو إذا كان الكاتب شخصًا يجب أن نعرف عن حياته قبل العمل، أو حتى حائزًا على جائزة كبيرة بسبب تأثيرات معينة يجب أن نُنوّه عنها للقارئ.

الخبر الجيد أن أعمال نجيب محفوظ الأدبية كلها تجمع هذه الأسباب. لذا، كانت كل الترجمات التي رأيتها تحمل مقدمات طويلة أو متوسطة. وكانت هذه الترجمات تحمل رأي المترجم، لكن ليس بشكل مباشر؛ فاختيار المترجم التقديم الذي يراه هامًّا للقارئ هو رأي في حد ذاته.

مثلًا، في مقدمة كتاب «العائش في الحقيقة»، اختار المترجم يفغيني كاتز – مترجم عن الإنجليزية – ألّا يتحدث عن الكاتب أو تاريخه، أو الجملة المكررة عما قالته لجنة الجائزة السويدية في عام تسلّمه الجائزة، بل كتب مقالًا طويلًا للغاية يلخّص فيه تاريخ مصر القديمة وأُسرها، وأهم الملوك والفترات التاريخية، نظرًا لأن تلك الرواية تتحدث عن شخصية حقيقية (أخناتون)، وتناول أيضًا شخصية أخناتون في الكتب وفترة حكمه الملتبسة، والشخصيات من حوله. وهي بالطبع مقدمة مستحيل أن نراها في كتبنا، إن لم تكن على الأقل في الكتب المدرسية.

وتتابع مقدمات المترجمين بأشكال مختلفة، مثل مقدمة المستشرقة فاليريا كاربتشينكو لكتاب مختارات يضم ثلاث أعمال لنجيب محفوظ. كانت مقدمتها عن استحقاقية نجيب محفوظ لجائزة نوبل، وأسلوبه الفريد، وتحليل للثلاث أعمال داخل الكتاب. وأيضًا ذكرت المؤثرين على نجيب محفوظ في الأدب، وهي معلومات لم يكن من الصعب على المستشرقة الوصول إليها، بسبب إقامتها الطويلة في مصر، بالفعل مع زوجها فاديم كاربتشينكو، الذي كان سفير روسيا في مصر. وبالتالي، تميزت مقدمتها مثلًا عن مقدمة «الحب تحت المطر»، التي لم يقدّمها المترجم، بل الناقد «ل. ستيبانوف» الذي قدّم تحليلًا للرواية مع نبذة عن نجيب محفوظ وحياته وأعماله، لكنها مقدمة قائمة على تجميع المعلومات من مصادر مختلفة، وركّزت المقدمة بشكل أكبر على تحليل الرواية نفسها.

أما رواية «المرايا»، فقدّمها الصحفي أناتولي جارشيف، الذي عمل في عدة صحف، وعمل مراسلًا في مصر، وكتب كتابًا عن جمال عبد الناصر. ركّز أناتولي على الخلفية السياسية للأحداث في رواية «المرايا»، وعن الطبقات الاجتماعية في مصر وتفاعلهم مع الأحداث في تلك الفترة.

هذه الأمثلة البسيطة تُبيّن الاختلاف في الأفكار، حتى لو على شكل مقدمة. فالمستشرقة فاليريا كاربتشينكو اهتمت بتسليط الضوء على اختلاف نجيب محفوظ وأسلوبه، والناقد اهتم بالعمل الأدبي وتحليله، والصحفي اهتم بخلفية الأحداث. وهذا قد يكون رأي كلٍّ منهم، وأولويته عمّا يجب أن يعرفه القارئ.

ولقد تُرجِمت أجزاء من مقدمة أناتولي جارشيف و«ل. ستيبانوف» في كتاب «نجيب محفوظ في مرآة الاستشراق السوفييتي» للمترجم أحمد الخميسي، الذي يتناول أبحاث ورسائل المستشرقين في فترة الاتحاد السوفييتي وبعدها. وقد قام المترجم أيضًا باختيار الأجزاء المميزة، بعيدًا عن التكرار حول حياة نجيب محفوظ ووظائفه، وما إلى ذلك.

لكن في النهاية، القارئ لن يعرف كل شيء… لن يكون بمثل اطّلاع المستشرقة والناقد، ولن يملك أدوات تحليل مثل أساتذة الجامعات في أبحاثهم. وبالتالي، ستكون آراؤه مختلفة، وبعيدة عن التأثيرات والمعرفة المسبقة عن خصائص الكاتب وشكل كتابته المعتاد، ويتيح ذلك التركيز على العمل الأدبي نفسه.

ومن هنا، يمكننا البدء في الحديث عن القرّاء أكثر.